ЮЉЬЬЄЮКюПоЪ§ЫЁ(ЮЉЬЬЅЋЅсЅщРпФъЪ§ЫЁ)

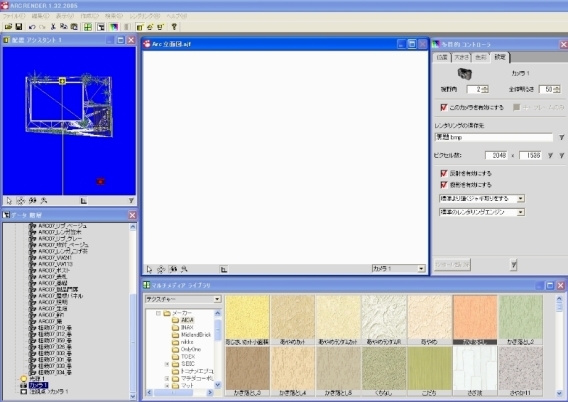

ЅЋЅЦЅДЅъЁМ: ЅЋЅсЅщ

ЁЁЅПЅАЁЇ

(2014ЧЏ08Зю21Цќ)

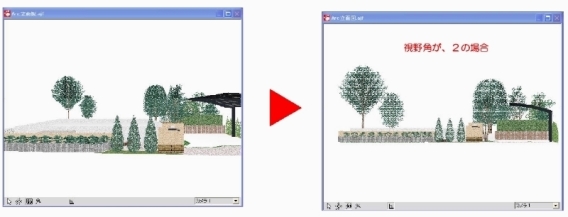

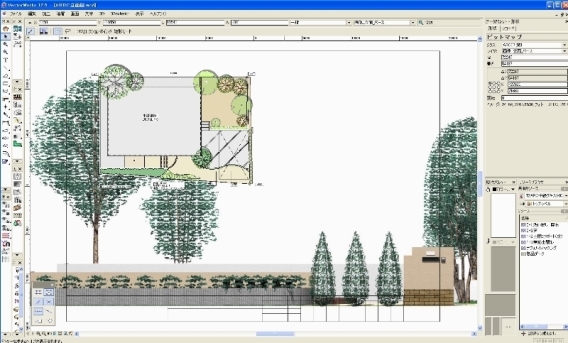

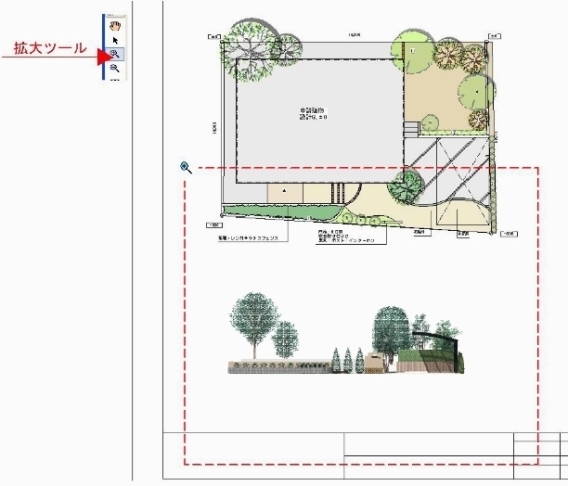

АѕКўЄЙЄыКЧИхЄЮЛыХРЄШЄЪЄыАйЁЂЅЦЅЏЅЙЅСЅуЄЪЄЩЄЙЄйЄЦЄЮРпФъЄђНЊЄЈЄЦЄЋЄщЛыХРЄђРпФъЄЗЄоЄЙЁЃ

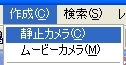

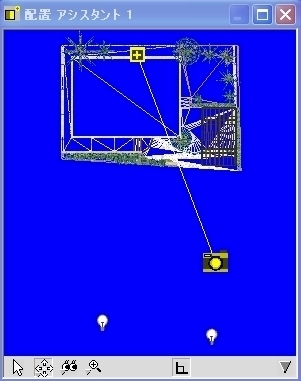

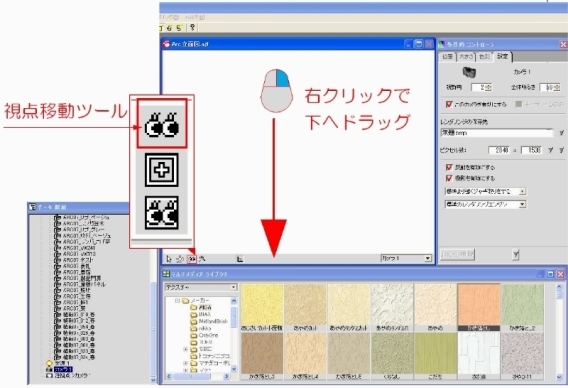

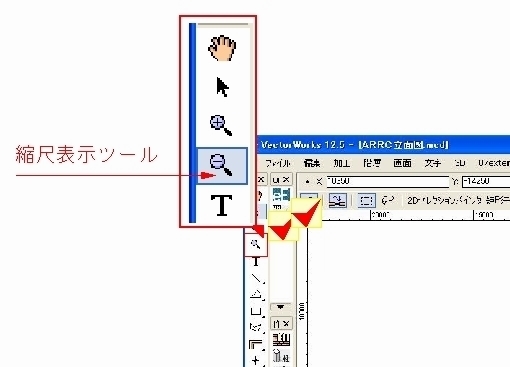

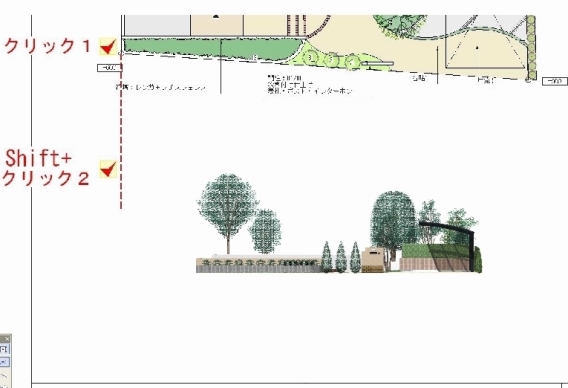

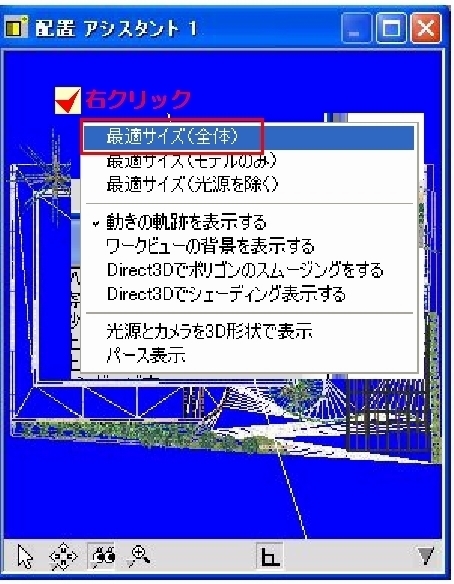

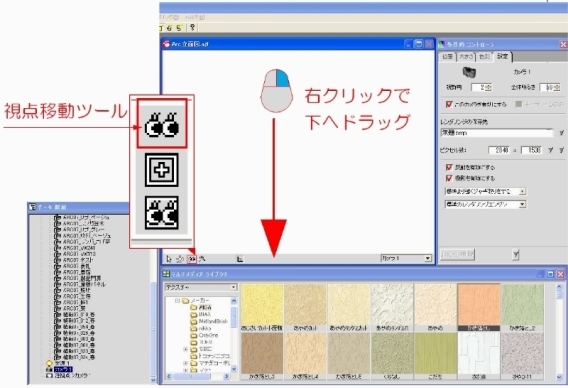

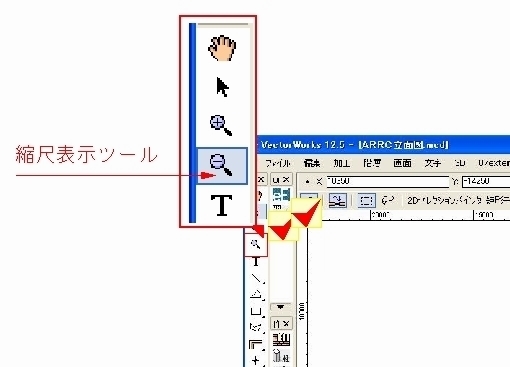

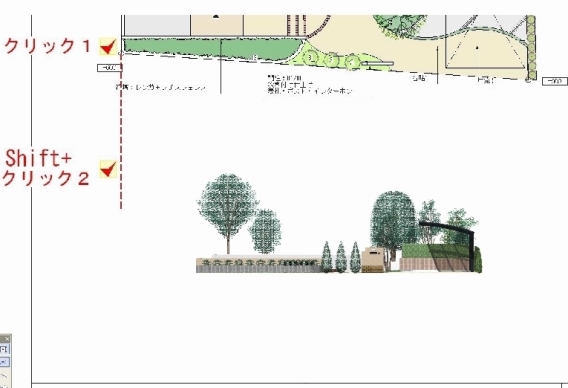

ЁЁжКюРЎЁзЅсЅЫЅхЁМЄЋЄщЁжРХЛпЅЋЅсЅщЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

ЂЁЁЅЋЅсЅщЄЌС§ЄЈЄоЄЗЄПЁЃ

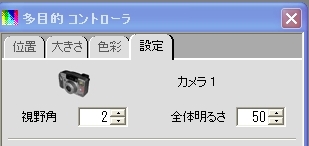

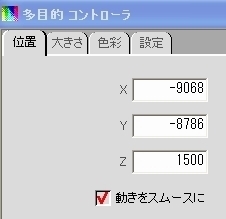

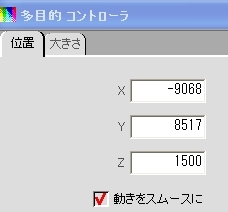

ЅЧЁМЅПГЌСиЄЫЁжЅЋЅсЅщЁзЄШЁжУэЛыХРЁфЅЋЅсЅщЁзЄЌЩНМЈЄЕЄьЄоЄЙЁЃ

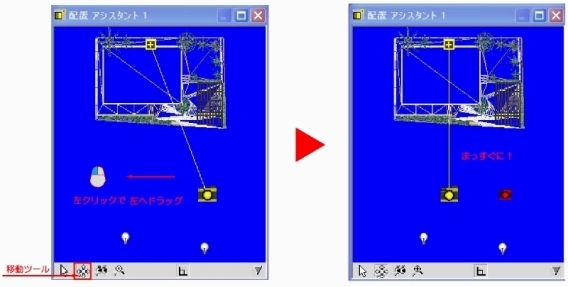

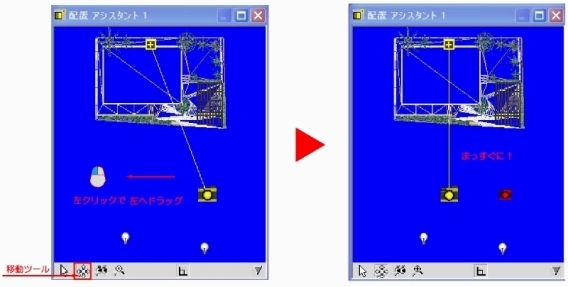

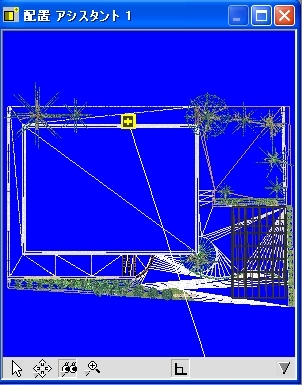

Ѓ ЁжЧлУжЅЂЅЗЅЙЅПЅѓЅШЁзЄЮЁжАмЦАЁзЅФЁМЅыЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЁЂЅЋЅсЅщЄђУэЛыХРЄШЄоЄУЄЙЄАЄЫЄЪЄыЄшЄІЄЫАмЦАЄЕЄЛЄоЄЙЁЃ

ЁЪУэАеЁЫЁжЅЧЁМЅПГЌСиЁзЅбЅьЅУЅШЄЧКюРЎЄЗЄПЅЋЅсЅщЄЌСЊТђЄЕЄЛЄЦЄЄЄыОѕТжЄЧКюЖШЄЗЄЦЄЏЄРЄЕЄЄЁЃ

ЄтЄЗЁЂЁжЧлУжЅЂЅЗЅЙЅПЅѓЅШЁзВшЬЬЄЮЩНМЈЄЌКюЖШЄЗЄЫЄЏЄЄОьЙчЄЯЁЂЁЂЁЂ

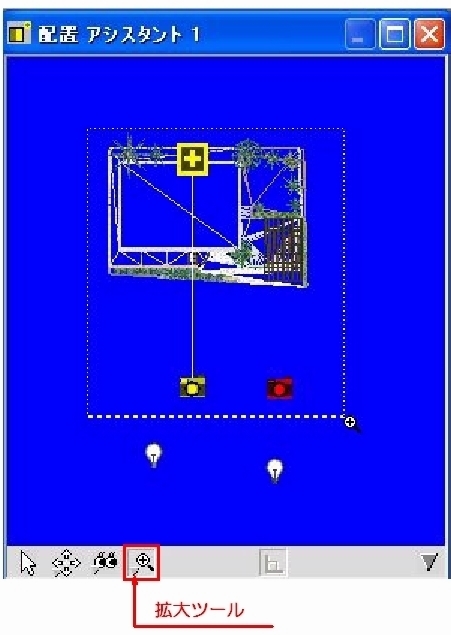

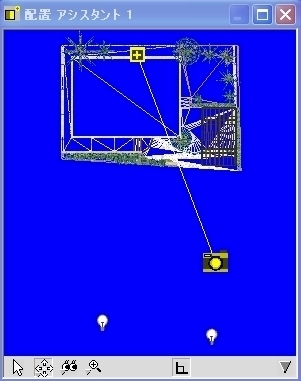

ЃЁнЃБЁЁЁжЧлУжЅЂЅЗЅЙЅПЅѓЅШЁзЅбЅьЅУЅШЦтЄЧБІЅЏЅъЅУЅЏЄЗЁЂЁжКЧХЌЅЕЅЄЅКЁЪСДТЮЁЫЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

ЃЁнЃВЁЁСДЄЦЄЌЩНМЈЄЕЄьЄоЄЙЁЃ

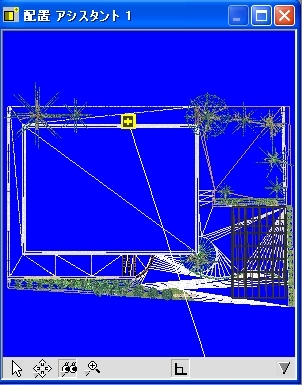

ЃЁнЃГЁЁМЁЄЫЁЂЁжГШТчЁзЅФЁМЅыЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗИЋЄПЄЄЩєЪЌЄђАЯЄЄЄоЄЙЁЃ

ЄГЄьЄЧЁЂИЋЄПЄЄЩєЪЌЄЌТчЄЄЏЩНМЈЄЕЄьЄоЄЙЁЃ

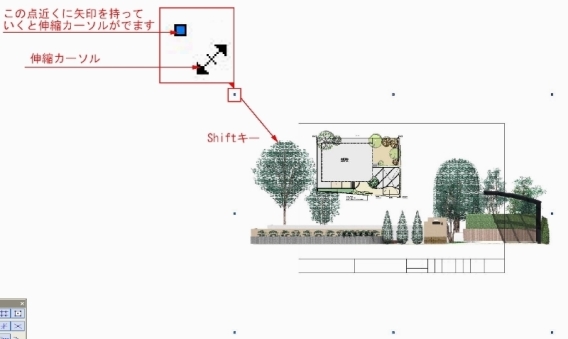

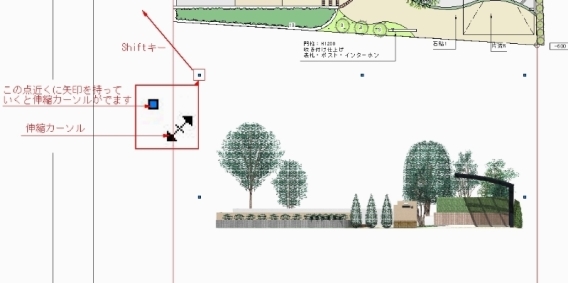

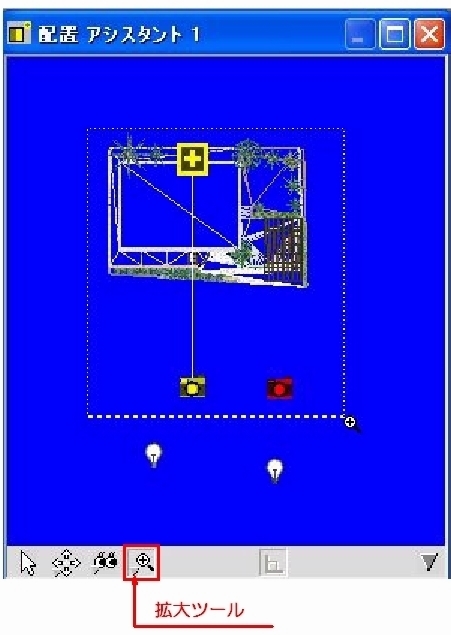

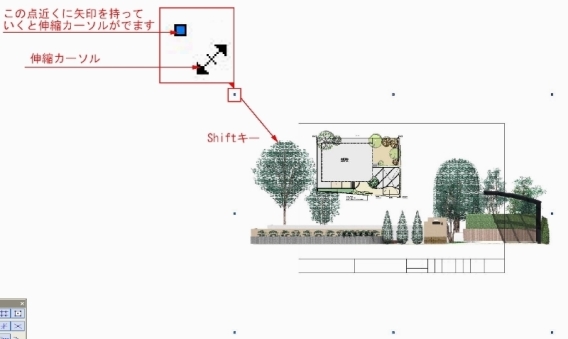

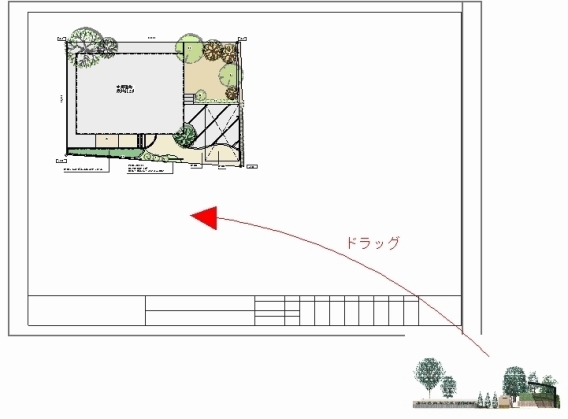

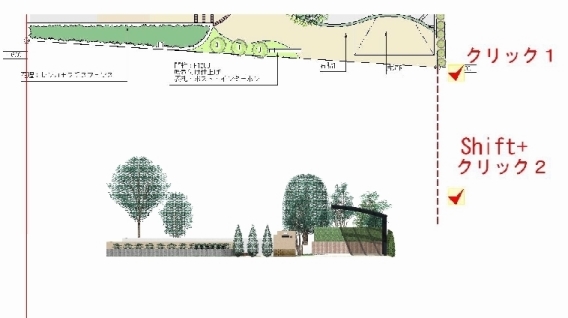

ЄЁЁЅЋЅсЅщЄЮАЬУжЄђЪПЬЬПоЄЮППЄѓУцЄЫЄЙЄыАйЄЫЁЂЁжЅЧЁМЅПГЌСиЁзЄЋЄщЁЂКюРЎЄЗЄПЁжЅЋЅсЅщЁзЄШЁжУэЛыХРЁфЅЋЅсЅщЁзЄЮЮОЪ§ЄђЁжShiftЁзЅЁМЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщЮОЪ§СЊТђЄЗЄоЄЙЁЃ

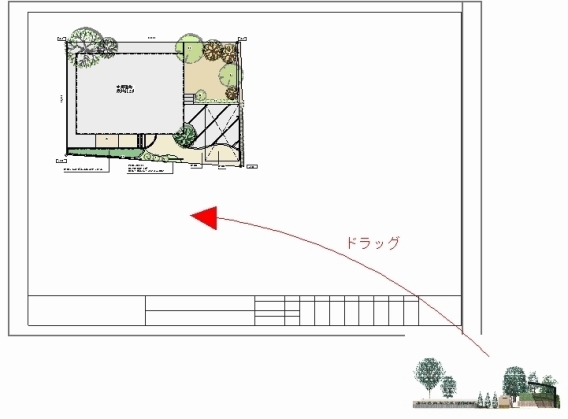

ЅЁЁЁжАмЦАЁзЅФЁМЅыЄЧЪПЬЬПоЄЮППЄѓУцЄЫАмЦАЄЕЄЛЄоЄЙЁЃ

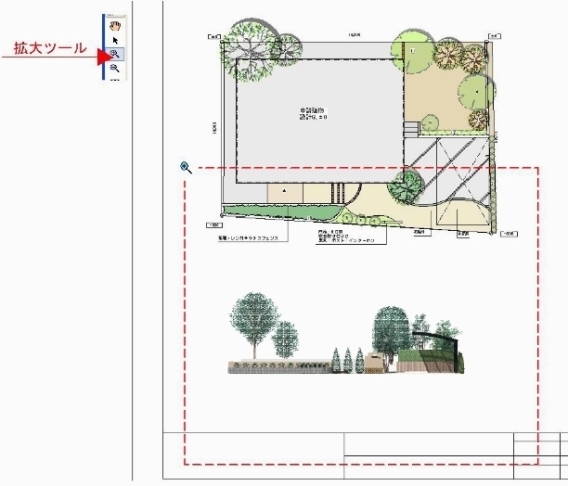

ІЁЁЁжЅЧЁМЅПГЌСиЁзЅбЅьЅУЅШЄЋЄщКюРЎЄЗЄПЁжЅЋЅсЅщЁзЄђСЊТђЄЗЄоЄЙЁЃ

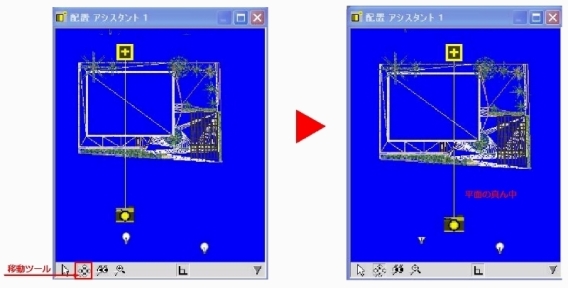

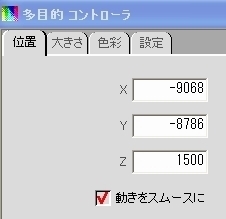

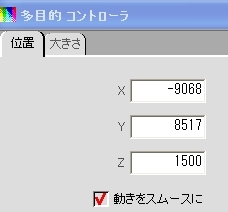

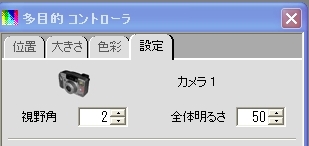

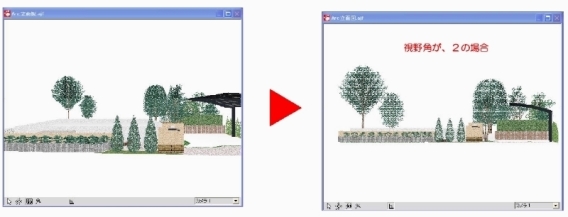

ЇЁЁЅЋЅсЅщЄЮЙтЄЕЄђЙчЄяЄЛЄоЄЙЁЃ

ЁжТПЬмХЊЅГЅѓЅШЅэЁМЅщЁМЁзЄЋЄщZЄЮУЭЄЫЁЂ1500ЄШЦўЮЯЄЗЄоЄЙЁЃ

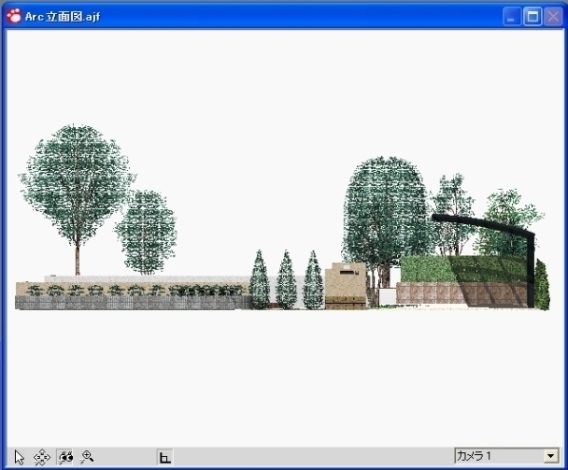

ЈЁЁЁжЅЧЁМЅПГЌСиЁзЄЋЄщЁЂКюРЎЄЗЄПЅЋЅсЅщЄЮЁжУэЛыХРЁфЅЋЅсЅщЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

ЉЁЁУэЛыХРЄтЁжТПЬмХЊЅГЅѓЅШЅэЁМЅщЁМЁзЄЋЄщZЄЮУЭЄЫЁЂ1500ЄШЦўЮЯЄЗЄоЄЙЁЃ

ЄГЄьЄЧЁЂ1500ЄЮЙтЄЕЄЋЄщЄпЄПЮЉЬЬПоЄЫЄЪЄъЄоЄЙЁЃ

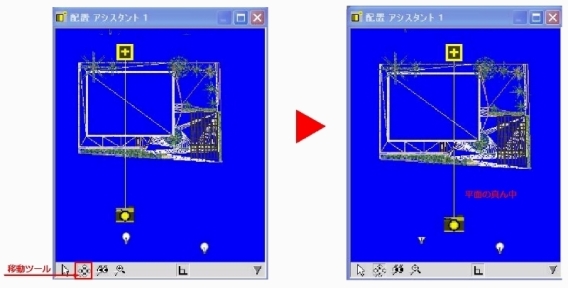

ЊЁЁЛыЬюГбЄЮРпФъЄђЄЙЄыАйЁЂЅЧЁМЅПГЌСиЄЫЄЋЄщКюРЎЄЗЄПЁжЅЋЅсЅщЁзЄђСЊТђЄЗЄоЄЙЁЃ

ЋЁЁЁжТПЬмХЊЅГЅѓЅШЅэЁМЅщЁМЁзЄЮЁжРпФъЁзЄЮЁжЛыЬюГбЁзЄЫЁЂЃВЄђЦўЮЯЄЗЄоЄЙЁЃ

ЛыЬюГбЄђЃВЄЫЄЙЄыЛіЄЧЁЂБѓЖсДЖЄЌЄЪЄЏЄЪЄъЄоЄЙЁЃ

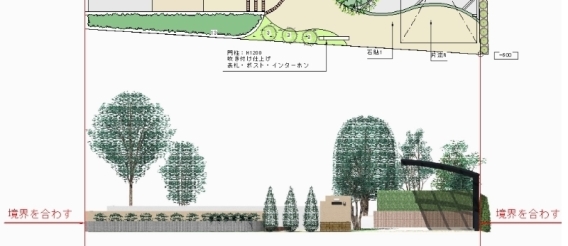

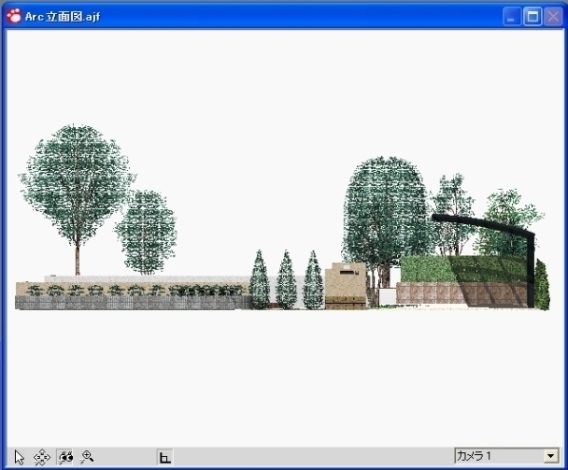

ЌЁЁКюЖШВшЬЬЄЋЄщЮЉЬЬПоЄЌИЋЄЈЄЪЄЏЄЪЄъЄоЄЙЁЃ

ИЋЄЈЄыЄшЄІЄЫЅЋЅсЅщЄЮФДРАЄђЄЗЄоЄЙЁЃ

ЁЁЁжЛыХРАмЦАЁзЅФЁМЅыЄЧЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЁЂБІЅЏЅъЅУЅЏЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщВМЄиЅЩЅщЅУЅАЄЗЄоЄЙЁЃ

ЁЪУэЁЫЅЩЅщЅУЅАЄЯВПХйЄЋТГЄБЄЦЄЙЄыЄШЮЉЬЬЄЌНаЄЦЄЄоЄЙЁЃ

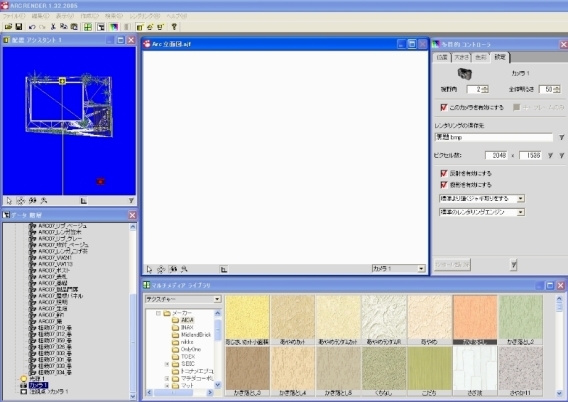

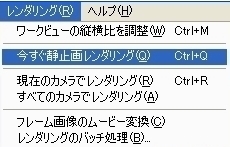

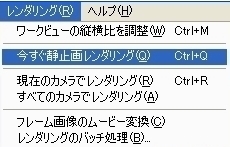

ЎЁЁЁжЅьЅѓЅРЅъЅѓЅАЁзЅсЅЫЅхЁМЄЋЄщЁжКЃЄЙЄАРХЛпВшЅьЅѓЅРЅъЅѓЅАЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

ЏЁЁЅьЅѓЅРЅъЅѓЅАЄЌГЋЛЯЄЕЄьЁЂНЊЮЛЄЙЄыЄШЁжЪнТИЁзЅмЅПЅѓЄЌНаЄыЄЮЄЧЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

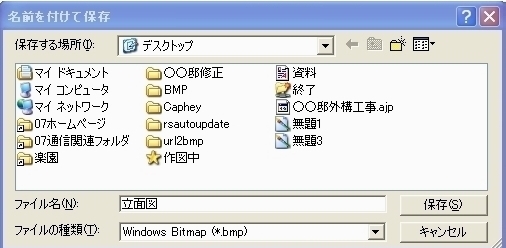

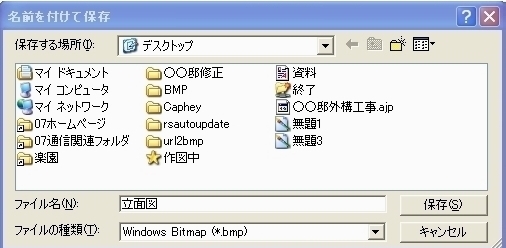

АЁЁЬОСАЄђЩеЄБЄЦЪнТИЅбЅьЅУЅШЄЌЩНМЈЄЕЄьЄоЄЙЁЃЅеЅЁЅЄЅыЬОЄђЦўЮЯЄЗЪнТИЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

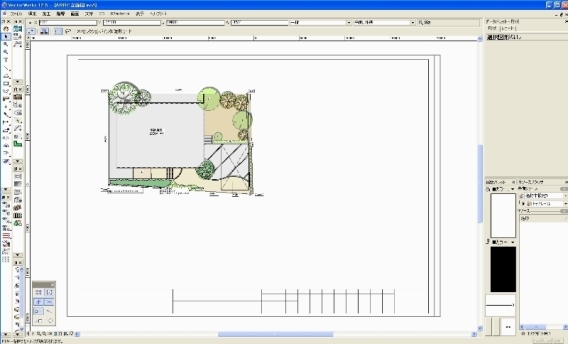

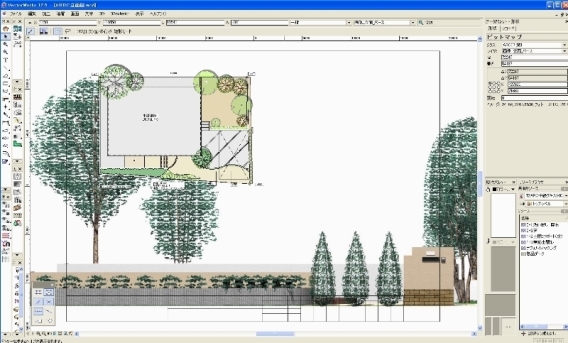

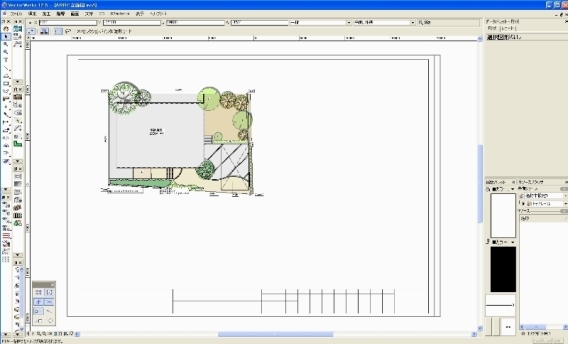

БЁЁvectorWorksЄђЕЏЦАЄЗ,ЪПЬЬПоЅЧЁМЅПЄђГЋЄЄоЄЙЁЃ

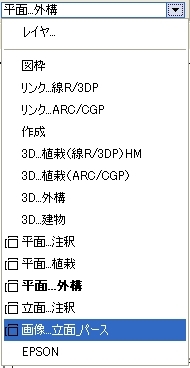

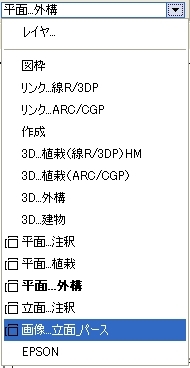

ВЁЁЅьЅЄЅфЄђЁжВшСќ...ЮЉЬЬЅбЁМЅЙЁзЄЫЄЗЄоЄЙЁЃ

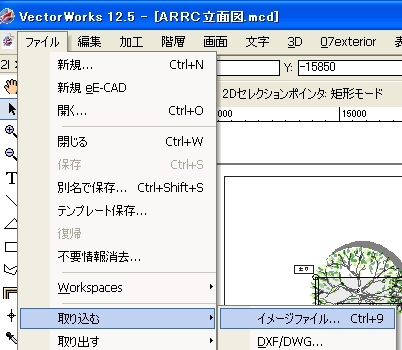

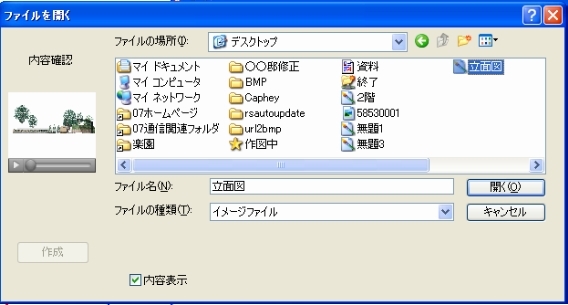

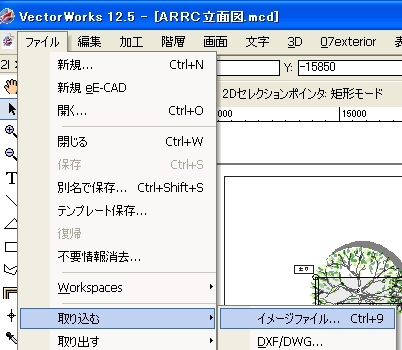

ГЁЁЁжЅеЅЁЅЄЅыЁзЅсЅЫЅхЁМЄЋЄщЁжМшЄъЙўЄрЁзЁнЁжЅЄЅсЁМЅИЅеЅЁЅЄЅыЁзЄђСЊТђЄЗЄоЄЙЁЃ

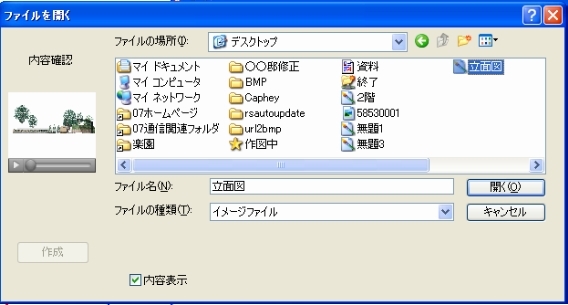

ДЁЁЅеЅЁЅЄЅыЄђГЋЄЏЅбЅьЅУЅШЄЌЩНМЈЄЕЄьЄоЄЙЁЃЮЉЬЬПоЄђСЊТђЄЗЁжГЋЄЏЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

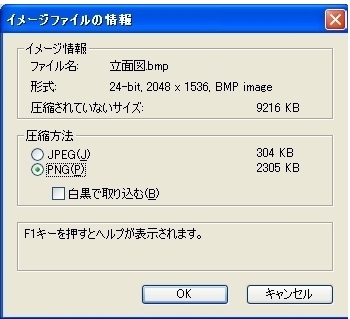

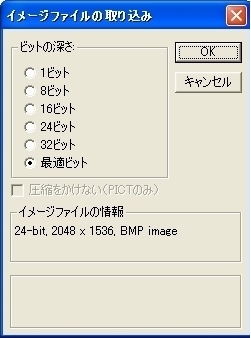

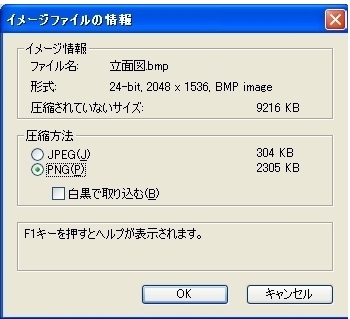

21ЁЁЅЄЅсЁМЅИЅеЅЁЅЄЅыЄЮО№ЪѓЅбЅьЅУЅШЄЌЩНМЈЄЕЄьЄоЄЙЁЃЁжЃаЃЮЃЧЁЪЃаЁЫЁзЄЫЅСЅЇЅУЅЏЄђЦўЄьЁжЃЯЃЫЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

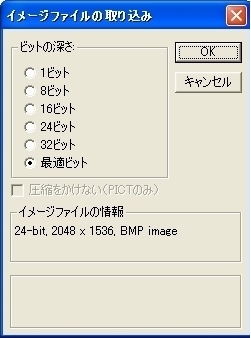

vectorWorksЃБЃААЪСАЄЮЅаЁМЅИЅчЅѓЄЮОьЙчЄЯЁжКЧХЌЅгЅУЅШЁзЄЫЅСЅЇЅУЅЏЄђЦўЄьЁжЃЯЃЫЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

22ЁЁМшЄъЙўЄоЄьЄПЮЉЬЬЄЮВшСќЄЯЁЂ1/100ЄЧЄЪЄЄЄПЄсЅЕЅЄЅКЄЌЄЂЄУЄЦЄЄЄоЄЛЄѓЁЃ

КЃЄЋЄщ1/100ЅЕЅЄЅКЄЫЖсЄХЄБЄыФДРАЄђЄЗЄоЄЙЁЃ

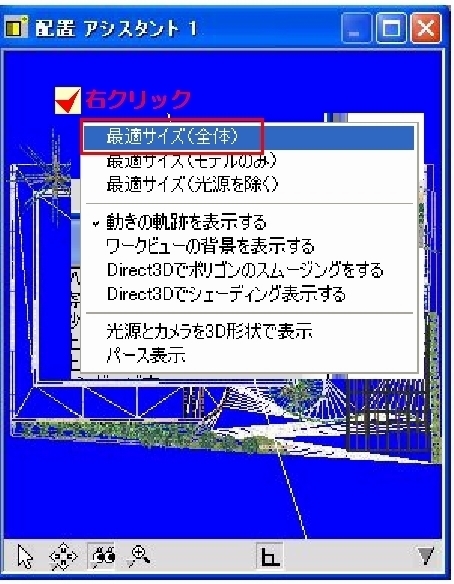

23ЁЁВшСќСДТЮЄђИЋЄьЄыЄшЄІЄЫЁЂВшЬЬЄђФДРАЄЗЄоЄЙЁЃ

ВшЬЬКИТІЄЮНЬМмЩНМЈЅмЅПЅѓЄђЅРЅжЅыЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃВПХйЄЋЗЋЄъЪжЄЗЁЂСДТЮЄЌИЋЄЈЄыТчЄЄЕЄоЄЧНЬОЎЄЗЄоЄЙЁЃ

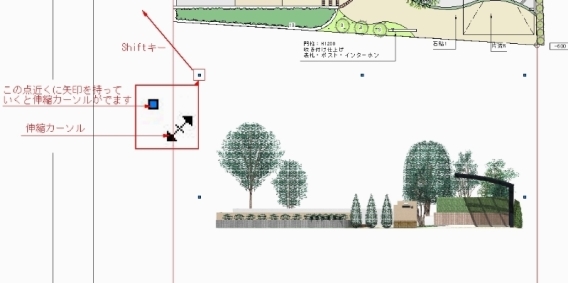

24ЁЁВшСќЄђСЊТђЄЗЁЂЛЭЖљЄЫНаЄыХРЄЮОхЖсЄЏЄЫЬ№АѕЄђЙчЄяЄЛПНЬЅЋЁМЅНЅыЁЪМаЄсЬ№АѕЁЫЄЮЩНМЈЄђЄРЄЗЁЂЁжShiftЁзЅЁМЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщМаЄсЄЫЅЩЅщЅУЅАЄЙЄыЄШВшСќЄЌОЎЄЕЄЏЄЪЄъЄоЄЙЁЃ

ЁЪУэЁЫShiftЅЁМЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщТчЄЄЕЄђЪбЙЙЄЗЄЪЄЄЄШНФВЃШцЄЌЪбЄяЄУЄЦЄЗЄоЄЄЄоЄЙЁЃ

ShiftЅЁМЄЯКЧИхЄЮЗшФъЄЙЄыЅЏЅъЅУЅЏЄђЄЗЄЦЄЋЄщЮЅЄЗЄоЄЗЄчЄІЁЊ

25ЁЁЄШЄъЄЂЄЈЄКЄЮТчЄЄЕЄоЄЧОЎЄЕЄЏЄЗЁЂЪПЬЬВМТІЄЫАмЦАЄЗЄоЄЙЁЃ

26ЁЁГШТчЅФЁМЅыЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЁЂЪПЬЬЄЮАьЩєЄШЮЉЬЬПоЄЌТчЄЄЏИЋЄЈЄыЄшЄІЄЫГШТчЄЗЄоЄЙЁЃ

27ЁЁЪфНѕРўЅФЁМЅыЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

28ЁЁЦѓХРЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃЅЏЅъЅУЅЏЃБЄЯЖГІУЯХРЁЂЅЏЅъЅУЅЏЃВЄЯЄНЄЮЄоЄоПтФОЄЫВМЄЮХЌХіЄЪНъЄЧЄЙЁЃЅЏЅъЅУЅЏЃВЄЯЁжShiftЁзЅЁМЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

29ЁЁШПТаТІЄЮЖГІЄтЁЂЦѓХРЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃЅЏЅъЅУЅЏЃБЄЯЖГІУЯХРЁЂЅЏЅъЅУЅЏЃВЄЯЄНЄЮЄоЄоПтФОЄЫВМЄЮХЌХіЄЪНъЄЧЄЙЁЃЅЏЅъЅУЅЏЃВЄЯЁжShiftЁзЅЁМЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

30ЁЁЮЉЬЬПоЄЮКИБІЄЮЖГІЄђЪфНѕРўЄЫЙчЄІЄшЄІЄЫПНЬЄЗЄоЄЙЁЃ

ЁЪУэЁЫЩЌЄКShiftЅЁМЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщПНЬЄЗЄоЄЙЁЃ

ЁЪУэЁЫУэЁЫЮЉЬЬПоЄЮВшСќЄЮЮОУМЄШЪПЬЬПоЄЮЮОУМЄђЄЂЄяЄЛЄоЄЙЁЃ

ЅЋЁМЅНЅыЄЮХРЄЯВшСќЄЮУМЄђЩНЄЙЄтЄЮЄЧЄЯЄЪЄЄЄЮЄЧЕЄЄђЄФЄБЄЦВМЄЕЄЄ

31ЁЁЪфНѕРўЄђОУЄЗЄоЄЙЁЃ

ЁжЪфНѕРўОУЕюЁзЅФЁМЅыЄђСЊТђЄЗВшЬЬЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

32ЁЁЁжЄЯЄЄЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

33ЁЁЮЉЬЬПоЄЌДАРЎЄЗЄоЄЙЁЃ

АѕКўЄЙЄыКЧИхЄЮЛыХРЄШЄЪЄыАйЁЂЅЦЅЏЅЙЅСЅуЄЪЄЩЄЙЄйЄЦЄЮРпФъЄђНЊЄЈЄЦЄЋЄщЛыХРЄђРпФъЄЗЄоЄЙЁЃ

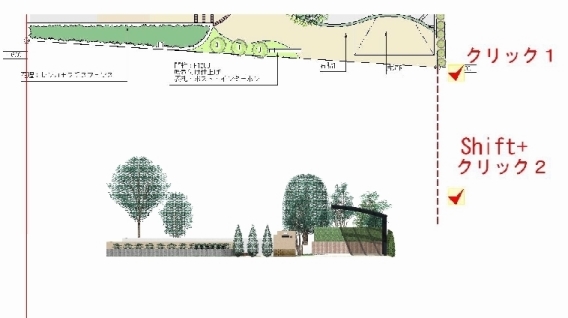

ЁЁжКюРЎЁзЅсЅЫЅхЁМЄЋЄщЁжРХЛпЅЋЅсЅщЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

ЂЁЁЅЋЅсЅщЄЌС§ЄЈЄоЄЗЄПЁЃ

ЅЧЁМЅПГЌСиЄЫЁжЅЋЅсЅщЁзЄШЁжУэЛыХРЁфЅЋЅсЅщЁзЄЌЩНМЈЄЕЄьЄоЄЙЁЃ

Ѓ ЁжЧлУжЅЂЅЗЅЙЅПЅѓЅШЁзЄЮЁжАмЦАЁзЅФЁМЅыЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЁЂЅЋЅсЅщЄђУэЛыХРЄШЄоЄУЄЙЄАЄЫЄЪЄыЄшЄІЄЫАмЦАЄЕЄЛЄоЄЙЁЃ

ЁЪУэАеЁЫЁжЅЧЁМЅПГЌСиЁзЅбЅьЅУЅШЄЧКюРЎЄЗЄПЅЋЅсЅщЄЌСЊТђЄЕЄЛЄЦЄЄЄыОѕТжЄЧКюЖШЄЗЄЦЄЏЄРЄЕЄЄЁЃ

ЄтЄЗЁЂЁжЧлУжЅЂЅЗЅЙЅПЅѓЅШЁзВшЬЬЄЮЩНМЈЄЌКюЖШЄЗЄЫЄЏЄЄОьЙчЄЯЁЂЁЂЁЂ

ЃЁнЃБЁЁЁжЧлУжЅЂЅЗЅЙЅПЅѓЅШЁзЅбЅьЅУЅШЦтЄЧБІЅЏЅъЅУЅЏЄЗЁЂЁжКЧХЌЅЕЅЄЅКЁЪСДТЮЁЫЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

ЃЁнЃВЁЁСДЄЦЄЌЩНМЈЄЕЄьЄоЄЙЁЃ

ЃЁнЃГЁЁМЁЄЫЁЂЁжГШТчЁзЅФЁМЅыЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗИЋЄПЄЄЩєЪЌЄђАЯЄЄЄоЄЙЁЃ

ЄГЄьЄЧЁЂИЋЄПЄЄЩєЪЌЄЌТчЄЄЏЩНМЈЄЕЄьЄоЄЙЁЃ

ЄЁЁЅЋЅсЅщЄЮАЬУжЄђЪПЬЬПоЄЮППЄѓУцЄЫЄЙЄыАйЄЫЁЂЁжЅЧЁМЅПГЌСиЁзЄЋЄщЁЂКюРЎЄЗЄПЁжЅЋЅсЅщЁзЄШЁжУэЛыХРЁфЅЋЅсЅщЁзЄЮЮОЪ§ЄђЁжShiftЁзЅЁМЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщЮОЪ§СЊТђЄЗЄоЄЙЁЃ

ЅЁЁЁжАмЦАЁзЅФЁМЅыЄЧЪПЬЬПоЄЮППЄѓУцЄЫАмЦАЄЕЄЛЄоЄЙЁЃ

ІЁЁЁжЅЧЁМЅПГЌСиЁзЅбЅьЅУЅШЄЋЄщКюРЎЄЗЄПЁжЅЋЅсЅщЁзЄђСЊТђЄЗЄоЄЙЁЃ

ЇЁЁЅЋЅсЅщЄЮЙтЄЕЄђЙчЄяЄЛЄоЄЙЁЃ

ЁжТПЬмХЊЅГЅѓЅШЅэЁМЅщЁМЁзЄЋЄщZЄЮУЭЄЫЁЂ1500ЄШЦўЮЯЄЗЄоЄЙЁЃ

ЈЁЁЁжЅЧЁМЅПГЌСиЁзЄЋЄщЁЂКюРЎЄЗЄПЅЋЅсЅщЄЮЁжУэЛыХРЁфЅЋЅсЅщЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

ЉЁЁУэЛыХРЄтЁжТПЬмХЊЅГЅѓЅШЅэЁМЅщЁМЁзЄЋЄщZЄЮУЭЄЫЁЂ1500ЄШЦўЮЯЄЗЄоЄЙЁЃ

ЄГЄьЄЧЁЂ1500ЄЮЙтЄЕЄЋЄщЄпЄПЮЉЬЬПоЄЫЄЪЄъЄоЄЙЁЃ

ЊЁЁЛыЬюГбЄЮРпФъЄђЄЙЄыАйЁЂЅЧЁМЅПГЌСиЄЫЄЋЄщКюРЎЄЗЄПЁжЅЋЅсЅщЁзЄђСЊТђЄЗЄоЄЙЁЃ

ЋЁЁЁжТПЬмХЊЅГЅѓЅШЅэЁМЅщЁМЁзЄЮЁжРпФъЁзЄЮЁжЛыЬюГбЁзЄЫЁЂЃВЄђЦўЮЯЄЗЄоЄЙЁЃ

ЛыЬюГбЄђЃВЄЫЄЙЄыЛіЄЧЁЂБѓЖсДЖЄЌЄЪЄЏЄЪЄъЄоЄЙЁЃ

ЌЁЁКюЖШВшЬЬЄЋЄщЮЉЬЬПоЄЌИЋЄЈЄЪЄЏЄЪЄъЄоЄЙЁЃ

ИЋЄЈЄыЄшЄІЄЫЅЋЅсЅщЄЮФДРАЄђЄЗЄоЄЙЁЃ

ЁЁЁжЛыХРАмЦАЁзЅФЁМЅыЄЧЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЁЂБІЅЏЅъЅУЅЏЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщВМЄиЅЩЅщЅУЅАЄЗЄоЄЙЁЃ

ЁЪУэЁЫЅЩЅщЅУЅАЄЯВПХйЄЋТГЄБЄЦЄЙЄыЄШЮЉЬЬЄЌНаЄЦЄЄоЄЙЁЃ

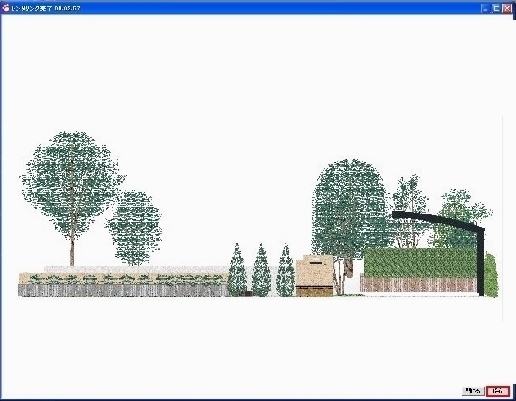

ЎЁЁЁжЅьЅѓЅРЅъЅѓЅАЁзЅсЅЫЅхЁМЄЋЄщЁжКЃЄЙЄАРХЛпВшЅьЅѓЅРЅъЅѓЅАЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

ЏЁЁЅьЅѓЅРЅъЅѓЅАЄЌГЋЛЯЄЕЄьЁЂНЊЮЛЄЙЄыЄШЁжЪнТИЁзЅмЅПЅѓЄЌНаЄыЄЮЄЧЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

АЁЁЬОСАЄђЩеЄБЄЦЪнТИЅбЅьЅУЅШЄЌЩНМЈЄЕЄьЄоЄЙЁЃЅеЅЁЅЄЅыЬОЄђЦўЮЯЄЗЪнТИЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

БЁЁvectorWorksЄђЕЏЦАЄЗ,ЪПЬЬПоЅЧЁМЅПЄђГЋЄЄоЄЙЁЃ

ВЁЁЅьЅЄЅфЄђЁжВшСќ...ЮЉЬЬЅбЁМЅЙЁзЄЫЄЗЄоЄЙЁЃ

ГЁЁЁжЅеЅЁЅЄЅыЁзЅсЅЫЅхЁМЄЋЄщЁжМшЄъЙўЄрЁзЁнЁжЅЄЅсЁМЅИЅеЅЁЅЄЅыЁзЄђСЊТђЄЗЄоЄЙЁЃ

ДЁЁЅеЅЁЅЄЅыЄђГЋЄЏЅбЅьЅУЅШЄЌЩНМЈЄЕЄьЄоЄЙЁЃЮЉЬЬПоЄђСЊТђЄЗЁжГЋЄЏЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

21ЁЁЅЄЅсЁМЅИЅеЅЁЅЄЅыЄЮО№ЪѓЅбЅьЅУЅШЄЌЩНМЈЄЕЄьЄоЄЙЁЃЁжЃаЃЮЃЧЁЪЃаЁЫЁзЄЫЅСЅЇЅУЅЏЄђЦўЄьЁжЃЯЃЫЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

vectorWorksЃБЃААЪСАЄЮЅаЁМЅИЅчЅѓЄЮОьЙчЄЯЁжКЧХЌЅгЅУЅШЁзЄЫЅСЅЇЅУЅЏЄђЦўЄьЁжЃЯЃЫЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

22ЁЁМшЄъЙўЄоЄьЄПЮЉЬЬЄЮВшСќЄЯЁЂ1/100ЄЧЄЪЄЄЄПЄсЅЕЅЄЅКЄЌЄЂЄУЄЦЄЄЄоЄЛЄѓЁЃ

КЃЄЋЄщ1/100ЅЕЅЄЅКЄЫЖсЄХЄБЄыФДРАЄђЄЗЄоЄЙЁЃ

23ЁЁВшСќСДТЮЄђИЋЄьЄыЄшЄІЄЫЁЂВшЬЬЄђФДРАЄЗЄоЄЙЁЃ

ВшЬЬКИТІЄЮНЬМмЩНМЈЅмЅПЅѓЄђЅРЅжЅыЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃВПХйЄЋЗЋЄъЪжЄЗЁЂСДТЮЄЌИЋЄЈЄыТчЄЄЕЄоЄЧНЬОЎЄЗЄоЄЙЁЃ

24ЁЁВшСќЄђСЊТђЄЗЁЂЛЭЖљЄЫНаЄыХРЄЮОхЖсЄЏЄЫЬ№АѕЄђЙчЄяЄЛПНЬЅЋЁМЅНЅыЁЪМаЄсЬ№АѕЁЫЄЮЩНМЈЄђЄРЄЗЁЂЁжShiftЁзЅЁМЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщМаЄсЄЫЅЩЅщЅУЅАЄЙЄыЄШВшСќЄЌОЎЄЕЄЏЄЪЄъЄоЄЙЁЃ

ЁЪУэЁЫShiftЅЁМЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщТчЄЄЕЄђЪбЙЙЄЗЄЪЄЄЄШНФВЃШцЄЌЪбЄяЄУЄЦЄЗЄоЄЄЄоЄЙЁЃ

ShiftЅЁМЄЯКЧИхЄЮЗшФъЄЙЄыЅЏЅъЅУЅЏЄђЄЗЄЦЄЋЄщЮЅЄЗЄоЄЗЄчЄІЁЊ

25ЁЁЄШЄъЄЂЄЈЄКЄЮТчЄЄЕЄоЄЧОЎЄЕЄЏЄЗЁЂЪПЬЬВМТІЄЫАмЦАЄЗЄоЄЙЁЃ

26ЁЁГШТчЅФЁМЅыЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЁЂЪПЬЬЄЮАьЩєЄШЮЉЬЬПоЄЌТчЄЄЏИЋЄЈЄыЄшЄІЄЫГШТчЄЗЄоЄЙЁЃ

27ЁЁЪфНѕРўЅФЁМЅыЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

28ЁЁЦѓХРЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃЅЏЅъЅУЅЏЃБЄЯЖГІУЯХРЁЂЅЏЅъЅУЅЏЃВЄЯЄНЄЮЄоЄоПтФОЄЫВМЄЮХЌХіЄЪНъЄЧЄЙЁЃЅЏЅъЅУЅЏЃВЄЯЁжShiftЁзЅЁМЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

29ЁЁШПТаТІЄЮЖГІЄтЁЂЦѓХРЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃЅЏЅъЅУЅЏЃБЄЯЖГІУЯХРЁЂЅЏЅъЅУЅЏЃВЄЯЄНЄЮЄоЄоПтФОЄЫВМЄЮХЌХіЄЪНъЄЧЄЙЁЃЅЏЅъЅУЅЏЃВЄЯЁжShiftЁзЅЁМЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

30ЁЁЮЉЬЬПоЄЮКИБІЄЮЖГІЄђЪфНѕРўЄЫЙчЄІЄшЄІЄЫПНЬЄЗЄоЄЙЁЃ

ЁЪУэЁЫЩЌЄКShiftЅЁМЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщПНЬЄЗЄоЄЙЁЃ

ЁЪУэЁЫУэЁЫЮЉЬЬПоЄЮВшСќЄЮЮОУМЄШЪПЬЬПоЄЮЮОУМЄђЄЂЄяЄЛЄоЄЙЁЃ

ЅЋЁМЅНЅыЄЮХРЄЯВшСќЄЮУМЄђЩНЄЙЄтЄЮЄЧЄЯЄЪЄЄЄЮЄЧЕЄЄђЄФЄБЄЦВМЄЕЄЄ

31ЁЁЪфНѕРўЄђОУЄЗЄоЄЙЁЃ

ЁжЪфНѕРўОУЕюЁзЅФЁМЅыЄђСЊТђЄЗВшЬЬЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

32ЁЁЁжЄЯЄЄЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

33ЁЁЮЉЬЬПоЄЌДАРЎЄЗЄоЄЙЁЃ

ЁЁжКюРЎЁзЅсЅЫЅхЁМЄЋЄщЁжРХЛпЅЋЅсЅщЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

|

ЂЁЁЅЋЅсЅщЄЌС§ЄЈЄоЄЗЄПЁЃ

ЅЧЁМЅПГЌСиЄЫЁжЅЋЅсЅщЁзЄШЁжУэЛыХРЁфЅЋЅсЅщЁзЄЌЩНМЈЄЕЄьЄоЄЙЁЃ

Ѓ ЁжЧлУжЅЂЅЗЅЙЅПЅѓЅШЁзЄЮЁжАмЦАЁзЅФЁМЅыЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЁЂЅЋЅсЅщЄђУэЛыХРЄШЄоЄУЄЙЄАЄЫЄЪЄыЄшЄІЄЫАмЦАЄЕЄЛЄоЄЙЁЃ

|

ЄтЄЗЁЂЁжЧлУжЅЂЅЗЅЙЅПЅѓЅШЁзВшЬЬЄЮЩНМЈЄЌКюЖШЄЗЄЫЄЏЄЄОьЙчЄЯЁЂЁЂЁЂ

|

ЃЁнЃБЁЁЁжЧлУжЅЂЅЗЅЙЅПЅѓЅШЁзЅбЅьЅУЅШЦтЄЧБІЅЏЅъЅУЅЏЄЗЁЂЁжКЧХЌЅЕЅЄЅКЁЪСДТЮЁЫЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

|

ЃЁнЃВЁЁСДЄЦЄЌЩНМЈЄЕЄьЄоЄЙЁЃ

|

ЃЁнЃГЁЁМЁЄЫЁЂЁжГШТчЁзЅФЁМЅыЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗИЋЄПЄЄЩєЪЌЄђАЯЄЄЄоЄЙЁЃ

ЄГЄьЄЧЁЂИЋЄПЄЄЩєЪЌЄЌТчЄЄЏЩНМЈЄЕЄьЄоЄЙЁЃ

|

ЄЁЁЅЋЅсЅщЄЮАЬУжЄђЪПЬЬПоЄЮППЄѓУцЄЫЄЙЄыАйЄЫЁЂЁжЅЧЁМЅПГЌСиЁзЄЋЄщЁЂКюРЎЄЗЄПЁжЅЋЅсЅщЁзЄШЁжУэЛыХРЁфЅЋЅсЅщЁзЄЮЮОЪ§ЄђЁжShiftЁзЅЁМЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщЮОЪ§СЊТђЄЗЄоЄЙЁЃ

ЅЁЁЁжАмЦАЁзЅФЁМЅыЄЧЪПЬЬПоЄЮППЄѓУцЄЫАмЦАЄЕЄЛЄоЄЙЁЃ

|

ІЁЁЁжЅЧЁМЅПГЌСиЁзЅбЅьЅУЅШЄЋЄщКюРЎЄЗЄПЁжЅЋЅсЅщЁзЄђСЊТђЄЗЄоЄЙЁЃ

ЇЁЁЅЋЅсЅщЄЮЙтЄЕЄђЙчЄяЄЛЄоЄЙЁЃ

ЁжТПЬмХЊЅГЅѓЅШЅэЁМЅщЁМЁзЄЋЄщZЄЮУЭЄЫЁЂ1500ЄШЦўЮЯЄЗЄоЄЙЁЃ

|

ЈЁЁЁжЅЧЁМЅПГЌСиЁзЄЋЄщЁЂКюРЎЄЗЄПЅЋЅсЅщЄЮЁжУэЛыХРЁфЅЋЅсЅщЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

ЉЁЁУэЛыХРЄтЁжТПЬмХЊЅГЅѓЅШЅэЁМЅщЁМЁзЄЋЄщZЄЮУЭЄЫЁЂ1500ЄШЦўЮЯЄЗЄоЄЙЁЃ

ЄГЄьЄЧЁЂ1500ЄЮЙтЄЕЄЋЄщЄпЄПЮЉЬЬПоЄЫЄЪЄъЄоЄЙЁЃ

|

ЊЁЁЛыЬюГбЄЮРпФъЄђЄЙЄыАйЁЂЅЧЁМЅПГЌСиЄЫЄЋЄщКюРЎЄЗЄПЁжЅЋЅсЅщЁзЄђСЊТђЄЗЄоЄЙЁЃ

ЋЁЁЁжТПЬмХЊЅГЅѓЅШЅэЁМЅщЁМЁзЄЮЁжРпФъЁзЄЮЁжЛыЬюГбЁзЄЫЁЂЃВЄђЦўЮЯЄЗЄоЄЙЁЃ

|

|

ЌЁЁКюЖШВшЬЬЄЋЄщЮЉЬЬПоЄЌИЋЄЈЄЪЄЏЄЪЄъЄоЄЙЁЃ

ИЋЄЈЄыЄшЄІЄЫЅЋЅсЅщЄЮФДРАЄђЄЗЄоЄЙЁЃ

|

ЁЁЁжЛыХРАмЦАЁзЅФЁМЅыЄЧЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЁЂБІЅЏЅъЅУЅЏЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщВМЄиЅЩЅщЅУЅАЄЗЄоЄЙЁЃ

ЁЪУэЁЫЅЩЅщЅУЅАЄЯВПХйЄЋТГЄБЄЦЄЙЄыЄШЮЉЬЬЄЌНаЄЦЄЄоЄЙЁЃ

|

|

ЎЁЁЁжЅьЅѓЅРЅъЅѓЅАЁзЅсЅЫЅхЁМЄЋЄщЁжКЃЄЙЄАРХЛпВшЅьЅѓЅРЅъЅѓЅАЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

|

ЏЁЁЅьЅѓЅРЅъЅѓЅАЄЌГЋЛЯЄЕЄьЁЂНЊЮЛЄЙЄыЄШЁжЪнТИЁзЅмЅПЅѓЄЌНаЄыЄЮЄЧЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

|

АЁЁЬОСАЄђЩеЄБЄЦЪнТИЅбЅьЅУЅШЄЌЩНМЈЄЕЄьЄоЄЙЁЃЅеЅЁЅЄЅыЬОЄђЦўЮЯЄЗЪнТИЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

|

БЁЁvectorWorksЄђЕЏЦАЄЗ,ЪПЬЬПоЅЧЁМЅПЄђГЋЄЄоЄЙЁЃ

|

ВЁЁЅьЅЄЅфЄђЁжВшСќ...ЮЉЬЬЅбЁМЅЙЁзЄЫЄЗЄоЄЙЁЃ

|

ГЁЁЁжЅеЅЁЅЄЅыЁзЅсЅЫЅхЁМЄЋЄщЁжМшЄъЙўЄрЁзЁнЁжЅЄЅсЁМЅИЅеЅЁЅЄЅыЁзЄђСЊТђЄЗЄоЄЙЁЃ

|

ДЁЁЅеЅЁЅЄЅыЄђГЋЄЏЅбЅьЅУЅШЄЌЩНМЈЄЕЄьЄоЄЙЁЃЮЉЬЬПоЄђСЊТђЄЗЁжГЋЄЏЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

|

21ЁЁЅЄЅсЁМЅИЅеЅЁЅЄЅыЄЮО№ЪѓЅбЅьЅУЅШЄЌЩНМЈЄЕЄьЄоЄЙЁЃЁжЃаЃЮЃЧЁЪЃаЁЫЁзЄЫЅСЅЇЅУЅЏЄђЦўЄьЁжЃЯЃЫЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

|

|

22ЁЁМшЄъЙўЄоЄьЄПЮЉЬЬЄЮВшСќЄЯЁЂ1/100ЄЧЄЪЄЄЄПЄсЅЕЅЄЅКЄЌЄЂЄУЄЦЄЄЄоЄЛЄѓЁЃ

КЃЄЋЄщ1/100ЅЕЅЄЅКЄЫЖсЄХЄБЄыФДРАЄђЄЗЄоЄЙЁЃ

|

23ЁЁВшСќСДТЮЄђИЋЄьЄыЄшЄІЄЫЁЂВшЬЬЄђФДРАЄЗЄоЄЙЁЃ

ВшЬЬКИТІЄЮНЬМмЩНМЈЅмЅПЅѓЄђЅРЅжЅыЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃВПХйЄЋЗЋЄъЪжЄЗЁЂСДТЮЄЌИЋЄЈЄыТчЄЄЕЄоЄЧНЬОЎЄЗЄоЄЙЁЃ

|

24ЁЁВшСќЄђСЊТђЄЗЁЂЛЭЖљЄЫНаЄыХРЄЮОхЖсЄЏЄЫЬ№АѕЄђЙчЄяЄЛПНЬЅЋЁМЅНЅыЁЪМаЄсЬ№АѕЁЫЄЮЩНМЈЄђЄРЄЗЁЂЁжShiftЁзЅЁМЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщМаЄсЄЫЅЩЅщЅУЅАЄЙЄыЄШВшСќЄЌОЎЄЕЄЏЄЪЄъЄоЄЙЁЃ

ЁЪУэЁЫShiftЅЁМЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщТчЄЄЕЄђЪбЙЙЄЗЄЪЄЄЄШНФВЃШцЄЌЪбЄяЄУЄЦЄЗЄоЄЄЄоЄЙЁЃ

ShiftЅЁМЄЯКЧИхЄЮЗшФъЄЙЄыЅЏЅъЅУЅЏЄђЄЗЄЦЄЋЄщЮЅЄЗЄоЄЗЄчЄІЁЊ

|

25ЁЁЄШЄъЄЂЄЈЄКЄЮТчЄЄЕЄоЄЧОЎЄЕЄЏЄЗЁЂЪПЬЬВМТІЄЫАмЦАЄЗЄоЄЙЁЃ

|

26ЁЁГШТчЅФЁМЅыЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЁЂЪПЬЬЄЮАьЩєЄШЮЉЬЬПоЄЌТчЄЄЏИЋЄЈЄыЄшЄІЄЫГШТчЄЗЄоЄЙЁЃ

|

27ЁЁЪфНѕРўЅФЁМЅыЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

|

28ЁЁЦѓХРЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃЅЏЅъЅУЅЏЃБЄЯЖГІУЯХРЁЂЅЏЅъЅУЅЏЃВЄЯЄНЄЮЄоЄоПтФОЄЫВМЄЮХЌХіЄЪНъЄЧЄЙЁЃЅЏЅъЅУЅЏЃВЄЯЁжShiftЁзЅЁМЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

|

29ЁЁШПТаТІЄЮЖГІЄтЁЂЦѓХРЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃЅЏЅъЅУЅЏЃБЄЯЖГІУЯХРЁЂЅЏЅъЅУЅЏЃВЄЯЄНЄЮЄоЄоПтФОЄЫВМЄЮХЌХіЄЪНъЄЧЄЙЁЃЅЏЅъЅУЅЏЃВЄЯЁжShiftЁзЅЁМЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

|

30ЁЁЮЉЬЬПоЄЮКИБІЄЮЖГІЄђЪфНѕРўЄЫЙчЄІЄшЄІЄЫПНЬЄЗЄоЄЙЁЃ

ЁЪУэЁЫЩЌЄКShiftЅЁМЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщПНЬЄЗЄоЄЙЁЃ

ЁЪУэЁЫУэЁЫЮЉЬЬПоЄЮВшСќЄЮЮОУМЄШЪПЬЬПоЄЮЮОУМЄђЄЂЄяЄЛЄоЄЙЁЃ

ЅЋЁМЅНЅыЄЮХРЄЯВшСќЄЮУМЄђЩНЄЙЄтЄЮЄЧЄЯЄЪЄЄЄЮЄЧЕЄЄђЄФЄБЄЦВМЄЕЄЄ

|

|

31ЁЁЪфНѕРўЄђОУЄЗЄоЄЙЁЃ

ЁжЪфНѕРўОУЕюЁзЅФЁМЅыЄђСЊТђЄЗВшЬЬЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

|

32ЁЁЁжЄЯЄЄЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

|

33ЁЁЮЉЬЬПоЄЌДАРЎЄЗЄоЄЙЁЃ

|

АѕКўЄЙЄыКЧИхЄЮЛыХРЄШЄЪЄыАйЁЂЅЦЅЏЅЙЅСЅуЄЪЄЩЄЙЄйЄЦЄЮРпФъЄђНЊЄЈЄЦЄЋЄщЛыХРЄђРпФъЄЗЄоЄЙЁЃ

ЁЁжКюРЎЁзЅсЅЫЅхЁМЄЋЄщЁжРХЛпЅЋЅсЅщЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

|

ЂЁЁЅЋЅсЅщЄЌС§ЄЈЄоЄЗЄПЁЃ

ЅЧЁМЅПГЌСиЄЫЁжЅЋЅсЅщЁзЄШЁжУэЛыХРЁфЅЋЅсЅщЁзЄЌЩНМЈЄЕЄьЄоЄЙЁЃ

Ѓ ЁжЧлУжЅЂЅЗЅЙЅПЅѓЅШЁзЄЮЁжАмЦАЁзЅФЁМЅыЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЁЂЅЋЅсЅщЄђУэЛыХРЄШЄоЄУЄЙЄАЄЫЄЪЄыЄшЄІЄЫАмЦАЄЕЄЛЄоЄЙЁЃ

|

ЄтЄЗЁЂЁжЧлУжЅЂЅЗЅЙЅПЅѓЅШЁзВшЬЬЄЮЩНМЈЄЌКюЖШЄЗЄЫЄЏЄЄОьЙчЄЯЁЂЁЂЁЂ

|

ЃЁнЃБЁЁЁжЧлУжЅЂЅЗЅЙЅПЅѓЅШЁзЅбЅьЅУЅШЦтЄЧБІЅЏЅъЅУЅЏЄЗЁЂЁжКЧХЌЅЕЅЄЅКЁЪСДТЮЁЫЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

|

ЃЁнЃВЁЁСДЄЦЄЌЩНМЈЄЕЄьЄоЄЙЁЃ

|

ЃЁнЃГЁЁМЁЄЫЁЂЁжГШТчЁзЅФЁМЅыЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗИЋЄПЄЄЩєЪЌЄђАЯЄЄЄоЄЙЁЃ

ЄГЄьЄЧЁЂИЋЄПЄЄЩєЪЌЄЌТчЄЄЏЩНМЈЄЕЄьЄоЄЙЁЃ

|

ЄЁЁЅЋЅсЅщЄЮАЬУжЄђЪПЬЬПоЄЮППЄѓУцЄЫЄЙЄыАйЄЫЁЂЁжЅЧЁМЅПГЌСиЁзЄЋЄщЁЂКюРЎЄЗЄПЁжЅЋЅсЅщЁзЄШЁжУэЛыХРЁфЅЋЅсЅщЁзЄЮЮОЪ§ЄђЁжShiftЁзЅЁМЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщЮОЪ§СЊТђЄЗЄоЄЙЁЃ

ЅЁЁЁжАмЦАЁзЅФЁМЅыЄЧЪПЬЬПоЄЮППЄѓУцЄЫАмЦАЄЕЄЛЄоЄЙЁЃ

|

ІЁЁЁжЅЧЁМЅПГЌСиЁзЅбЅьЅУЅШЄЋЄщКюРЎЄЗЄПЁжЅЋЅсЅщЁзЄђСЊТђЄЗЄоЄЙЁЃ

ЇЁЁЅЋЅсЅщЄЮЙтЄЕЄђЙчЄяЄЛЄоЄЙЁЃ

ЁжТПЬмХЊЅГЅѓЅШЅэЁМЅщЁМЁзЄЋЄщZЄЮУЭЄЫЁЂ1500ЄШЦўЮЯЄЗЄоЄЙЁЃ

|

ЈЁЁЁжЅЧЁМЅПГЌСиЁзЄЋЄщЁЂКюРЎЄЗЄПЅЋЅсЅщЄЮЁжУэЛыХРЁфЅЋЅсЅщЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

ЉЁЁУэЛыХРЄтЁжТПЬмХЊЅГЅѓЅШЅэЁМЅщЁМЁзЄЋЄщZЄЮУЭЄЫЁЂ1500ЄШЦўЮЯЄЗЄоЄЙЁЃ

ЄГЄьЄЧЁЂ1500ЄЮЙтЄЕЄЋЄщЄпЄПЮЉЬЬПоЄЫЄЪЄъЄоЄЙЁЃ

|

ЊЁЁЛыЬюГбЄЮРпФъЄђЄЙЄыАйЁЂЅЧЁМЅПГЌСиЄЫЄЋЄщКюРЎЄЗЄПЁжЅЋЅсЅщЁзЄђСЊТђЄЗЄоЄЙЁЃ

ЋЁЁЁжТПЬмХЊЅГЅѓЅШЅэЁМЅщЁМЁзЄЮЁжРпФъЁзЄЮЁжЛыЬюГбЁзЄЫЁЂЃВЄђЦўЮЯЄЗЄоЄЙЁЃ

|

|

ЌЁЁКюЖШВшЬЬЄЋЄщЮЉЬЬПоЄЌИЋЄЈЄЪЄЏЄЪЄъЄоЄЙЁЃ

ИЋЄЈЄыЄшЄІЄЫЅЋЅсЅщЄЮФДРАЄђЄЗЄоЄЙЁЃ

|

ЁЁЁжЛыХРАмЦАЁзЅФЁМЅыЄЧЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЁЂБІЅЏЅъЅУЅЏЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщВМЄиЅЩЅщЅУЅАЄЗЄоЄЙЁЃ

ЁЪУэЁЫЅЩЅщЅУЅАЄЯВПХйЄЋТГЄБЄЦЄЙЄыЄШЮЉЬЬЄЌНаЄЦЄЄоЄЙЁЃ

|

|

ЎЁЁЁжЅьЅѓЅРЅъЅѓЅАЁзЅсЅЫЅхЁМЄЋЄщЁжКЃЄЙЄАРХЛпВшЅьЅѓЅРЅъЅѓЅАЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

|

ЏЁЁЅьЅѓЅРЅъЅѓЅАЄЌГЋЛЯЄЕЄьЁЂНЊЮЛЄЙЄыЄШЁжЪнТИЁзЅмЅПЅѓЄЌНаЄыЄЮЄЧЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

|

АЁЁЬОСАЄђЩеЄБЄЦЪнТИЅбЅьЅУЅШЄЌЩНМЈЄЕЄьЄоЄЙЁЃЅеЅЁЅЄЅыЬОЄђЦўЮЯЄЗЪнТИЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

|

БЁЁvectorWorksЄђЕЏЦАЄЗ,ЪПЬЬПоЅЧЁМЅПЄђГЋЄЄоЄЙЁЃ

|

ВЁЁЅьЅЄЅфЄђЁжВшСќ...ЮЉЬЬЅбЁМЅЙЁзЄЫЄЗЄоЄЙЁЃ

|

ГЁЁЁжЅеЅЁЅЄЅыЁзЅсЅЫЅхЁМЄЋЄщЁжМшЄъЙўЄрЁзЁнЁжЅЄЅсЁМЅИЅеЅЁЅЄЅыЁзЄђСЊТђЄЗЄоЄЙЁЃ

|

ДЁЁЅеЅЁЅЄЅыЄђГЋЄЏЅбЅьЅУЅШЄЌЩНМЈЄЕЄьЄоЄЙЁЃЮЉЬЬПоЄђСЊТђЄЗЁжГЋЄЏЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

|

21ЁЁЅЄЅсЁМЅИЅеЅЁЅЄЅыЄЮО№ЪѓЅбЅьЅУЅШЄЌЩНМЈЄЕЄьЄоЄЙЁЃЁжЃаЃЮЃЧЁЪЃаЁЫЁзЄЫЅСЅЇЅУЅЏЄђЦўЄьЁжЃЯЃЫЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

|

|

22ЁЁМшЄъЙўЄоЄьЄПЮЉЬЬЄЮВшСќЄЯЁЂ1/100ЄЧЄЪЄЄЄПЄсЅЕЅЄЅКЄЌЄЂЄУЄЦЄЄЄоЄЛЄѓЁЃ

КЃЄЋЄщ1/100ЅЕЅЄЅКЄЫЖсЄХЄБЄыФДРАЄђЄЗЄоЄЙЁЃ

|

23ЁЁВшСќСДТЮЄђИЋЄьЄыЄшЄІЄЫЁЂВшЬЬЄђФДРАЄЗЄоЄЙЁЃ

ВшЬЬКИТІЄЮНЬМмЩНМЈЅмЅПЅѓЄђЅРЅжЅыЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃВПХйЄЋЗЋЄъЪжЄЗЁЂСДТЮЄЌИЋЄЈЄыТчЄЄЕЄоЄЧНЬОЎЄЗЄоЄЙЁЃ

|

24ЁЁВшСќЄђСЊТђЄЗЁЂЛЭЖљЄЫНаЄыХРЄЮОхЖсЄЏЄЫЬ№АѕЄђЙчЄяЄЛПНЬЅЋЁМЅНЅыЁЪМаЄсЬ№АѕЁЫЄЮЩНМЈЄђЄРЄЗЁЂЁжShiftЁзЅЁМЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщМаЄсЄЫЅЩЅщЅУЅАЄЙЄыЄШВшСќЄЌОЎЄЕЄЏЄЪЄъЄоЄЙЁЃ

ЁЪУэЁЫShiftЅЁМЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщТчЄЄЕЄђЪбЙЙЄЗЄЪЄЄЄШНФВЃШцЄЌЪбЄяЄУЄЦЄЗЄоЄЄЄоЄЙЁЃ

ShiftЅЁМЄЯКЧИхЄЮЗшФъЄЙЄыЅЏЅъЅУЅЏЄђЄЗЄЦЄЋЄщЮЅЄЗЄоЄЗЄчЄІЁЊ

|

25ЁЁЄШЄъЄЂЄЈЄКЄЮТчЄЄЕЄоЄЧОЎЄЕЄЏЄЗЁЂЪПЬЬВМТІЄЫАмЦАЄЗЄоЄЙЁЃ

|

26ЁЁГШТчЅФЁМЅыЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЁЂЪПЬЬЄЮАьЩєЄШЮЉЬЬПоЄЌТчЄЄЏИЋЄЈЄыЄшЄІЄЫГШТчЄЗЄоЄЙЁЃ

|

27ЁЁЪфНѕРўЅФЁМЅыЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

|

28ЁЁЦѓХРЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃЅЏЅъЅУЅЏЃБЄЯЖГІУЯХРЁЂЅЏЅъЅУЅЏЃВЄЯЄНЄЮЄоЄоПтФОЄЫВМЄЮХЌХіЄЪНъЄЧЄЙЁЃЅЏЅъЅУЅЏЃВЄЯЁжShiftЁзЅЁМЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

|

29ЁЁШПТаТІЄЮЖГІЄтЁЂЦѓХРЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃЅЏЅъЅУЅЏЃБЄЯЖГІУЯХРЁЂЅЏЅъЅУЅЏЃВЄЯЄНЄЮЄоЄоПтФОЄЫВМЄЮХЌХіЄЪНъЄЧЄЙЁЃЅЏЅъЅУЅЏЃВЄЯЁжShiftЁзЅЁМЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

|

30ЁЁЮЉЬЬПоЄЮКИБІЄЮЖГІЄђЪфНѕРўЄЫЙчЄІЄшЄІЄЫПНЬЄЗЄоЄЙЁЃ

ЁЪУэЁЫЩЌЄКShiftЅЁМЄђВЁЄЗЄЪЄЌЄщПНЬЄЗЄоЄЙЁЃ

ЁЪУэЁЫУэЁЫЮЉЬЬПоЄЮВшСќЄЮЮОУМЄШЪПЬЬПоЄЮЮОУМЄђЄЂЄяЄЛЄоЄЙЁЃ

ЅЋЁМЅНЅыЄЮХРЄЯВшСќЄЮУМЄђЩНЄЙЄтЄЮЄЧЄЯЄЪЄЄЄЮЄЧЕЄЄђЄФЄБЄЦВМЄЕЄЄ

|

|

31ЁЁЪфНѕРўЄђОУЄЗЄоЄЙЁЃ

ЁжЪфНѕРўОУЕюЁзЅФЁМЅыЄђСЊТђЄЗВшЬЬЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

|

32ЁЁЁжЄЯЄЄЁзЄђЅЏЅъЅУЅЏЄЗЄоЄЙЁЃ

|

33ЁЁЮЉЬЬПоЄЌДАРЎЄЗЄоЄЙЁЃ

|